| 宝石名 | パール |

| 英名 | Pearl |

| 和名 | 真珠(しんじゅ) |

| 鉱物名 | 真珠(しんじゅ)、パール(Pearl) |

| 分類 | 生体鉱物(バイオミネラル) |

| 化学組成 | アラゴナイトとコンキオリンなど |

| 化学式 | CaC03+有機物 |

| 結晶系 | 斜方晶系 |

| モース硬度 | 2.4-4.5 |

| 靭性 | 高 |

| 劈開性 | なし |

| 比重 | 2.6-2.9 |

| 屈折率 | 1.48-1.69 |

| 分散度 | |

| 光沢 | 真珠光沢 |

| 色 | ホワイト、クリーム、 |

| シャンパン、イエロー、ゴールデン | |

| オレンジ、ピーチ、ピンク | |

| ローズ、ラベンダー、パープル | |

| ブルー、シルバー、グレー、 | |

| グリーン、ピーコック、ブラウン、ブラック | |

| 誕生石 | 6月 |

| 石言葉・宝石言葉 | 健康-長寿-富-円満 |

| 結婚記念日の宝石 | 真珠婚式 (結婚30周年) |

6月の誕生石、パールとは?

パ―ル(pearl)=真珠(しんじゅ)は6月の誕生石。

パールには、天然貝から採れる真珠層を持つ有機物質の宝石”本真珠”と、本真珠を模して作られる”イミテーションパール”があります。

大切な家族や友人、仲間など身内に対する”愛情の象徴”とされるパールは、冠婚葬祭などのフォーマルなシーンや入学式、卒業式などのオケージョンに欠かせない宝石です。

パールのネックレスの、切れ目のない円を描くその形から、人と人との”縁を結ぶ象徴”として、花嫁道具の一つにも選ばれてきました。

“涙の象徴”ともされるパールは、悲しみを添える意味があり、故人を偲ぶ純粋な涙をイメージさせることから、ブラックフォーマル=喪の装いに選ばれることも多い宝石です。

本真珠とは?

本真珠とは、軟体動物の貝の体内で生成される真珠光沢を有する生体鉱物※のことで、主に「アラゴナイト」と呼ばれる炭酸カルシウムの結晶と、「コンキオリン」と呼ばれる複合タンパク質の有機物によって構成される真珠層によって形成されています。

※生体鉱物とは、生体によって形成された無機化合物の総称。

本真珠の真珠層は、炭酸カルシウムの「アラゴナイト」の層と、複合タンパク質の「コンキオリン」の層がレンガの様に幾重にも積み重なって形成されていますが、炭酸カルシウムもタンパク質も酸に弱いため、人間の皮膚や皮脂・汗などの弱酸性の汚れに接触していると、徐々に真珠層が変質してしまうことから、本真珠はお手入れを怠ると、真珠の表面が白濁化し、本来の照りや輝きが鈍くなってしまう、経年変化(経年劣化)がみられるため、取り扱いに注意が必要なデリケートな宝石です。

イミテーションパールとは?

イミテーションパールとは、本真珠を模して作られる模造真珠のことで、マンメイドパールとも呼ばれます。

イミテーションパールの原珠には天然貝、ガラス、樹脂、綿、天然石などが用いられ、使用されている原珠の種類によって、貝パール(シェルパール)、ガラスパール、プラパール(樹脂パール)、コットンパールなどと呼ばれます。

より本真珠に似せるために、パール塗料を何度も塗り重ねることで人工的に真珠層を作り出して、照りを再現したイミテーションパールは「人工真珠」とも呼ばれます。

イミテーションパールは、人間の皮膚や皮脂・汗などの弱酸性の汚れに強く、本真珠よりも硬度があるので傷付きにくく、耐久性に優れています。

本真珠は形状は均一ではなく、傷やエクボのみられない珠は希少なため高価ですが、イミテーションパールは形状・サイズは均一で、傷や凹凸のみられるものはごく稀と、品質が安定しています。

本真珠とシェルパールの見分け方

本真珠の穴は平坦なのに対して、シェルパールは塗料により穴の周りが盛り上がっている物が多いです。

本真珠はサイズや形状・色合い・照り・輝きなどに微妙な個体差があったり、エクボや突起のようなでっぱり、しわ・たるみ・表面がなめらかではない等の個体差がありますが、シェルパールはサイズや形状・色合い・照り・輝きの個体差はほとんど感じられません。

本真珠の表面は少しだけザラっとした引っかかりを感じますが、シェルパールの表面はツルツルで全く引っかかりを感じません。

本真珠の種類について

本真珠には、アコヤ貝・白蝶貝・黒蝶貝などの海水域に生息する貝から採れる「海水パール(海水真珠)」と、イケチョウ貝・ヒレイケチョウ貝をはじめとした河川や湖沼などの淡水域~汽水域に生息する貝から採れる「淡水パール(淡水真珠)」があります。

本真珠には「天然真珠」と「養殖真珠」がありますが、本物の天然真珠は大変希少で市場に流通することは稀なため、一般に流通している本真珠のその殆どが養殖真珠になります。

本真珠の形状について

本真珠の形状(シェイプ)には、挿入される核の形状によってできる形状と、核を挿入しないことでできる自然の形状があり、様々な形状・種類があります。

真球型の核が用いられた場合に最も多くできるのが、ラウンド、ニアラウンド、セミラウンドの形状ですが、セミバロック、バロック、ドロップ(しずく型)などの形状ができることもあります。

淡水真珠では真球以外の形状の核が用いられることもあり、ドロップ(しずく型)、スティック、コイン、ハート、スター、クロスなどバリエーションに富んだ形状があります。

淡水真珠の無核養殖では、ラウンド、ニアラウンド、セミラウンド、ポテト、ライス、ボタン、ケシ、セミバロック、バロックなど様々な形状ができます。

いずれの形状でも美しい海の中で真珠母貝が育んだ自然な風合いを感じることができますが、より有機的でユニークな形状が楽しめるケシとバロックは特に人気の高い形状のパールです。

海水真珠の種類について

■アコヤ真珠・あこやパール

アコヤ真珠・あこやパール(Akoya Pearl)とは、ウグイスガイ科ウグイスガイ属の二枚貝の「アコヤガイ(阿古屋貝)」=「Akoya pearl oyster(学名: Pinctada fucata martensii)」を母貝とする真珠のことです。

昔から日本国内での養殖が盛んなアコヤ真珠・あこやパールは「和珠(わだま)」とも呼ばれています。

亜熱帯から熱帯の太平洋とインド洋の海域に広く分布し、日本では房総半島以南に生息しており、三重県の伊勢志摩、愛媛県の宇和島、長崎県の壱岐・対馬などが有名なアコヤ真珠・あこやパールの養殖地として知られています。

阿古屋貝は直径7〜8cm程の大きさに生育する中形の二枚貝です。

採取される真珠のサイズは3mmから11mm程度のものがあり、主流となっているのは7mmから8mm程度のサイズのもので、3mmから4mm程度のものは「ベビーパール」と呼ばれています。

10mm以上の場合は美しいものが少ないため、大変希少です。

1980年頃のアコヤ真珠・あこやパールのネックレスは7mm~7.5mmが主流の大きさでしたが、養殖技術の向上や品種改良の結果、現在では、8mm~8.5mmが主流となっています。

花珠真珠・花珠パールとは?

花珠真珠とは、ホワイト系のアコヤ真珠・あこやパールの最高品質の真珠に与えられる呼称です。

もともとは美しい真珠をさす一般的な言葉でしたが、1990年代頃より、鑑定書のランクとして使われるようになりました。

真珠科学研究所の発行する花珠鑑定書においてはオーロラ花珠と呼ばれます。

真珠の鑑定ではサイズ・形状・巻厚・照り・光沢・傷などが品質分析されるため、花珠真珠を選ぶ際には、真珠科学研究所または真珠総合研究所の鑑定書によって花珠と鑑定された真珠を選ぶのがおすすめです。

ブルーパールとは?

ブルーパールとは、ブルーグレー系の真珠のことで、「ナチュラルブルー」と「コバルトブルー」の二種類に分けられます。

「ナチュラルブルー」は染みや汚れを落とすための漂白処理は行っているものの、調色処理を施していない無調色の真珠で、真珠本来の色味がブルー系の真珠のことです。

「コバルトブルー」は、コバルト60という放射性物質からのガンマー線を照射することで、真珠内部の貝核を黒褐色化させて、真珠層の透明性を利用して貝核の色が透けて見えるように染色した真珠のことです。

真珠の色味は真珠層を構成するたんぱく質に含まれる色素によって左右されると言われていて、人為的に操作することができません。

このため、無調色のナチュラルブルーの真珠は採れる量が特に少なく稀少です。

アコヤ真珠・あこやパールにおいて、無調色の真珠の流通量は市場の一割程度と言われているのですが、無調色のナチュラルブルーの真珠の中でも、巻き・照りともに良好な花珠真珠と鑑別されることが条件となるオーロラ真多麻真珠は、さらに希少性が高いため高値で流通しています。

■マベ真珠・マベパール

マベ真珠・マベパール(Mabe pearl)とは、ウグイスガイ科ウグイスガイ属の二枚貝のマベ貝(学名:Pteria penguin)を母貝とする真珠のことです。

マベ貝の貝殻の内側に核を直接挿入し、その核が貝の内側の真珠層に覆われる事によってできる半球型(カボションの様な形状)の真珠で、大きさは直径13~15mmが主流となっています。

マベ真珠・マベパールの最大の魅力は、独特の照り(色彩を伴った輝きのこと)で、美しい虹色の干渉色により、幻想的な輝きを持っていることです。

他の本真珠と比べてキメが細かく、美しいツヤと光沢にも定評があります。

調色していないナチュラルカラーのマベ真珠・マベパールは、ホワイト系・ブルー系・グレー系・ピンク系・イエロー系などの色調があります。

■南洋真珠

南洋真珠とは、亜熱帯から熱帯の赤道付近の南太平洋海域に生育する貝を母貝とする真珠のことです。

ウグイスガイ科アコヤガイ属の二枚貝の白蝶貝(学名:Pinctada maxima)を母貝とする「白蝶真珠」=「南洋白」と、ウグイスガイ科アコヤガイ属の二枚貝の黒蝶貝(学名: Pinctada margaritifera)を母貝とする「黒蝶真珠」=「南洋黒」があります。

■白蝶真珠・南洋白

白蝶真珠とは、ウグイスガイ科アコヤガイ属の二枚貝の白蝶貝(学名:Pinctada maxima)を母貝とする真珠のことで、「南洋白」とも呼ばれます。

調色していないナチュラルカラーの白蝶真珠は、ホワイト系・シルバー系・シャンパン系・イエロー系・ゴールド系などの色調があります。

白蝶貝は、貝殻内面の色が銀白色のシルバーリップ種と、貝殻内面の色が黄金色のゴールドリップ種の2種類あり、シルバーリップ種はホワイト系・シルバー系の真珠ができやすく、ゴールドリップ種はシャンパン系・イエロー系・ゴールド系の真珠ができやすい傾向にあります。

それぞれ分布する地域が異なっていて、シルバーリップ種はオーストラリア海域、ゴールドリップ種はフィリピン、インドネシア、ミャンマーなどの東南アジア海域に生息します。

白蝶貝はアコヤガイ属の中では最も大きな貝で、直径20cm以上に育つ真珠母貝としては大ぶりな貝で、大きいものでは30cm程にまで生育する場合もあります。

そのため、養殖ではより大きな核が用いられ、採取される真珠のサイズも7mmから20mm程度のものがありますが、主流となっているのは10mmから15mm程度のサイズのものです。

■黒蝶真珠・南洋黒

黒蝶真珠とは、ウグイスガイ科アコヤガイ属の二枚貝の黒蝶貝を母貝とする「ブラックパール(黒真珠)」のことで「南洋黒」とも呼ばれます。

黒蝶真珠は赤褐色・青褐色・黄褐色などの色素が様々な濃度で混ざり合うことで、ブラック系・グレー系・ピーコック系・グリーン系などの多彩な実体色(ボディーカラー)と、深みのある干渉色を有しているのが特徴です。

黒蝶貝はタヒチ、フィジー、クック諸島、オーストラリアなどに生息します。

黒蝶貝の大きさは10cm~15cm程度が一般的ですが、大きいものでは30cm程にまで生育する場合もあると言われています。

採取される真珠のサイズは7mmから18mm程度のものがありますが、主流となっているのは8mmから13mm程度のサイズのもので、15mm以上の珠は希少です。

1961年に日本人の養殖真珠技術者がタヒチのヒクエル島で真円真珠の養殖を成功させ、これを機にタヒチで本格的な黒蝶真珠の養殖がはじまったといわれています。

1970年代~1980年代には稚貝の採苗技術が確立すると母貝となる黒蝶貝の安定的な供給が可能になり、タヒチでの黒蝶真珠の養殖は急速に拡大し、現在ではタヒチが黒蝶真珠の世界シェアの95%以上を占めていることから、黒蝶真珠は「タヒチ真珠」「タヒチパール」「タヒチアンパール」などとも呼ばれています。

養殖真珠とは?海水真珠の養殖方法について

養殖真珠はピースと呼ばれる真珠貝の外套膜組織の一片を切り取ったものを母貝の体組織の中に挿入する方法で作られます。

ピースを挿入された母貝の外套膜上皮細胞には、ポケットと呼ばれる真珠袋が作られ、この真珠袋が分泌する貝殻質によって作られるのが真珠になります。

この方法は明治40年(1907年)に御木本幸吉氏の娘婿の西川藤吉氏によって特許出願された、ピース式や西川式と呼ばれる方法で、今日の真珠養殖の技術の基礎となっています。

海水パールのほとんどは、貝殻を真円に成形した種玉を外套膜組織に包んで母貝の体組織の中に挿入することで、種玉の周りに真珠層が形成されていくことで作られる「有核真珠」になります。

有核真珠は、核となる種玉が真円のため、形もサイズも揃うものが多いです。

淡水真珠の種類について

淡水真珠とは、本真珠の一種で、河川や湖沼などの淡水域~汽水域に生息する淡水性の貝を母貝とする真珠のことです。

淡水真珠の養殖真珠では、淡水性の大型の二枚貝でイシガイ科の「イケチョウガイ(池蝶貝)」=「Freshwater Mussel(学名:Hyriopsis schlegelii)」や、三角帆貝とも呼ばれる「ヒレイケチョウガイ(鰭池蝶貝)」「Triangle Sail Mussel(学名:Hyriopsis cumingii)」などを母貝として養殖されています。

淡水真珠の養殖方法

淡水真珠は有核と無核のいずれも方法でも養殖されています。

戦前の淡水真珠の養殖では有核真珠が主流でしたが、戦後になって淡水真珠の養殖ではピース(真珠貝の外套膜組織の一片)のみを母貝に挿入する無核養殖の方が良質な真珠ができることが偶然わかり、有核養殖から無核養殖へと代わって行きました。

無核養殖された真珠は、真珠貝の細胞片の周りに真珠層が作られるため、ほぼ100%が真珠質でできた真珠になります。

淡水真珠の場合は1つの母貝で作られる真珠の数はおよそ10~40粒位にもなりますが、真円のものはごく稀にしか採れず、そのほとんどが非真円のライス型やティアドロップ型などのさまざまな形状になり、一粒の大きさは無核真珠で3~6mmと小粒のもの比較的小粒のものが大半でした。

1990年代に入ると中国でヒレイケチョウ貝を母貝として、有核養殖された真円の淡水真珠も作られるようになってきました。

当初はサイズが5~7mmと小さめで、真珠層の巻きの厚さはあっても輝きが今一歩と評価されていましたが、その後に養殖技術の進歩で品質が向上し、養殖期間の延長(4年半~5年半以上)によってサイズアップするなど、様々な技術革新によって品質の高い有核の淡水真珠が生産されるようになり、近年では6~8mmが主力サイズとなってきています。

中には養殖期間を7~8年に延長して作られた10mm以上、最大で14mmの特大粒サイズの珠も出回るようになりました。

淡水真珠の生産地について

現在、市場に流通する淡水真珠の大半はヒレイケチョウガイを母貝として養殖された真珠になります。

ヒレイケチョウガイの淡水真珠は中国をはじめ、フィリピン、ベトナム、タイ、インドネシア、インドなどで養殖されています。

東南アジアでは、日本と比べて広大な養殖場を安価に確保できることや、人件費が格段に安いことから、生産量・価格面などの競争力で圧倒的に優位なため、淡水パールのシェアの9割を中国が占めています。

淡水真珠の特徴について

現在、市場に流通する淡水真珠の大半はヒレイケチョウ貝を母貝として作られた真珠になります。

ヒレイケチョウ貝を母貝として養殖された淡水真珠の特徴は、表面の真珠層が滑らかで、純白のホワイトの珠は非常に少なく、国産のイケチョウ貝の淡水真珠と比較して、ホワイト系でも多少黄色がかったクリーム色の珠が多くなります。

オレンジ系やピンク系やパープル系などカラフルな色の珠もできやすく、この3色とホワイト系が基本の色になります。

淡水真珠・淡水パール関連商品のご案内

【淡水真珠・淡水パールのビーズ&ルース】【淡水真珠・淡水パールのアクセサリー】は、弊社オンラインショップのアクセサリーパーツ卸売り通販店【ネイチャーガイダンス・グリーン店】と【アートソース】にて販売中です。

詳細につきましては、以下のリンクより弊社オンラインショップの商品ページをご確認いただけますと幸いです。

淡水パール ビーズ&ルース 取扱商品一覧 – ネイチャーガイダンス

淡水パール アクセサリー 取扱商品一覧 – ネイチャーガンダンス

国産のミガキ貝パール(片穴ルース)

イミテーションパール・貝パールの歴史

イミテーションパールの歴史は古く、1656年にフランスで作られた、中空の硝子の玉の内面にパール塗料を塗り、白蝋を詰めたものが世界初のイミテーションパールと考えられています。

1900年頃には欧米各国でイミテーションパールが作られるようになり、日本には明治末期頃に伝わり、大阪商人の大井徳次郎氏によってタチウオの鱗「魚鱗箔(ぎょりんはく)」を使ったパール塗料「パールエッセンス」を用いたイミテーションパールの生産がはじまったといわれています。

大正に入るとガラスの原珠にパールエッセンスを塗り重ねた「ガラスパール」が作られるようになり、その後プラスチック樹脂の原珠を使った「プラパール(樹脂パール)」が作られるようになり、昭和40年代頃より原珠に天然貝核を使った貝パールが作られるようになったといわれています。

↓こちらの記事にイミテーションパールの歴史について詳細をご案内しております。

イミテーションパールの種類について

■ガラスパール(グラスパール)

ガラスパール(グラスパール)とは、ガラスでできた原珠を核にしてパール塗料を塗装して作られるイミテーションパールのことです。

ガラスパールの歴史は古く、20世紀初頭に「コスチュームジュエリー(Costume Jewelry)」、フランス語でいう「ビジューファンテージ(Bijou de fantaisie)」の素材として誕生し、現在では世界各国で製造されています。

↓こちらの記事にガラスパール(グラスパール)についての詳細をご案内しております。

ガラスパールとは?グラスパールの種類や製造方法、歴史について

純国産ガラスパールのビーズパーツにつきましては、弊社オンラインショップのネイチャーガイダンス・グリーン店とアートソースにて販売中です。

ご興味のございます方は、以下のリンクより弊社オンラインショップの商品ページをご確認下さいますようお願い申し上げます。

ネイチャーガイダンスグリーン店 純国産ガラスパール / ビーズパーツ 販売ページへ

アートソース 純国産ガラスパール / ビーズパーツ 販売ページへ

■シェルパール(貝パール)

シェルパール(貝パール)とは、養殖真珠の核に使われているのと同じ、貝殻(シェル)を削って成形加工した、天然貝核の原珠を核にしてパール塗料を塗装して作られるイミテーションパールのことです。

シェルパール(貝パール)は、原珠となる核に本真珠と同じ天然貝核が使われていることから、本真珠と同様の適度な重みがあるため、他のイミテーションパールと比べて、見た目が自然なのが特徴です。

このため、シェルパール(貝パール)は冠婚葬祭用・フォーマル用の装身具から普段使いのアクセサリー用途まで、流行・季節・年齢を問わず気軽に身につけることができるイミテーションパールとして定評があります。

↓こちらの記事にシェルパール(貝パール)についての詳細をご案内しております。

貝パールとは?本真珠とシェルパールの違い・比較・見分け方について

日本製のシェルパール(貝パール)の片穴ルースとビーズパーツは、弊社オンラインショップのネイチャーガイダンス・グリーン店とアートソースにて卸売り価格にて販売中です。

ご興味のございます方は、以下のリンクより弊社オンラインショップの商品ページをご確認下さいますようお願い致します。

ネイチャーガイダンスグリーン店 国産 シェルパール・貝パール 販売ページへ

■コットンパール

コットンパールとは、綿=コットンを丸め圧縮して作られた球体の原珠を核にしてパール塗料を塗装して作られるイミテーションパールのことです。

驚くほど軽く、その軽さを生かしたボリューム感のあるデザインのアクセサリー材料に適していることから、人気の高いイミテーションパールです。

戦後頃より日本国内で製造されていたコットンパールは、高度成長期の頃には一時ブームにもなった歴史がありますが、より安く量産できるプラスチックパールの登場で人気が衰退してしまい、忘れられた存在となっていましたが、かつてコットンパールを製造していたメーカーの倉庫に眠っていたデッドストック品をアクセサリー業者に販売していたところ、大好評だったことから、2009年にコットンパールの再製造がはじまり、2010年頃にはアクセサリー業界で徐々に人気が広がりはじめ、再び脚光を浴びるようになりました。

↓こちらの記事にコットンパールについての詳細をご案内しております。

日本製のコットンパールの片穴ルースとビーズパーツは、弊社オンラインショップのネイチャーガイダンス・グリーン店とアートソースにて卸売り価格にて販売中です。

ご興味のございます方は、以下のリンクより弊社オンラインショップの商品ページをご確認下さいますようお願い致します。

ネイチャーガイダンスグリーン店 国産 コットンパール 販売ページへ

■ミガキパール(磨きパール)

ミガキパール(磨きパール)とは、パール塗料の塗装を施した後、最後の仕上げに「磨き」と呼ばれるポリッシュ加工=オーロラ加工を施したイミテーションパールのことです。

ミガキパールは、表面が艶やかに磨かれることで生まれる、まるで本真珠のようなオーロラ様の多彩に輝く照りと光沢が特徴になります。

日本国産のミガキパールは、パールエッセンスの層の厚みが均一で、仕上がりも滑らかで綺麗です。

国産のミガキパールは熟練の技術が継承された伝統工芸品とも称されるイミテーションパールですが、ミガキパールを作成する設備と技術を持つ職人は今や日本に3名しかいないことや、作業工程が多くなりコストが高くなってしまうことから、主にシェルパールやガラスパールに用いられる高級な塗装・仕上げとなり、世界においてもあまり流通していません。

日本製のミガキパールのシェルパールとガラスパールの片穴ルースとビーズパーツは、弊社オンラインショップのネイチャーガイダンス・グリーン店とアートソースにて卸売り価格にて販売中です。

ご興味のございます方は、以下のリンクより弊社オンラインショップの商品ページをご確認下さいますようお願い致します。

ネイチャーガイダンスグリーン店 純国産ガラスパール / ビーズパーツ 販売ページへ

アートソース 純国産ガラスパール / ビーズパーツ 販売ページへ

ネイチャーガイダンスグリーン店 国産 シェルパール・貝パール 販売ページへ

■マジョリカパール

マジョリカパールとは、スペインのマジョルカ島マナコルに所在するMajorica社が製造販売しているイミテーションパールです。

世界最高のイミテーションパールとも称されるマジョリカパールは、天然真珠に含まれる成分を何年もかけて研究して作り出されました。

Majorica社の特許が1948年に切れたことにより、マジョルカ島にMajorica社以外のイミテーションパール製造会社が数社設立されたため、マジョリカパールはMajorica社のイミテーションパール、マジョルカパールはMajorica社以外の会社が製造販売するマジョルカ島のイミテーションパールとして区別されています。

パール・真珠の石言葉・宝石言葉

パール・真珠の石言葉・宝石言葉は、健康-長寿-富-円満。

石言葉・宝石言葉とは、一つ一つの宝石に与えられた言葉のことで、各々の宝石の持つ特質や歴史・言い伝えなどから、象徴的な意味をもつ言葉が選ばれています。

石言葉・宝石言葉には、各々の宝石の持つ特質や色が与える心身への影響が研究された心理学が応用されていますので、自身が受ける心理的影響を生かしたセルフマネジメントや、他人に与える心理的影響を活かした印象戦略などに活用することができます。

誕生石とは?誕生石の歴史について

誕生石とは、1月から12月までの各月を象徴する宝石のことで、自分の生まれ月(誕生月)に割り当てられた誕生石をお守りとして身に着けることで幸運やご加護を願う、古くから世界で親しまれている風習です。

お守りとして誕生石を身につける習慣の発祥は16世紀から18世紀にかけてポーランドではじまり、他国に移住したユダヤ人によって世界に広められたといわれています。

日本、アメリカ、イギリスなど、それぞれの国情に合わせて、誕生石に選定されている宝石の種類には若干の違いがあります。

誕生石は、指輪・ペンダントネックレス・ピアス・イヤリングなどのジュエリーまたはアクセサリー、あるいはブローチやネクタイピンなどの装身具として携帯されることが多いです。

誕生日や記念日、人生の節目に自分自身で誕生石を購入される方も多いですが、プレゼントとして家族・恋人・友人などの大切な人に愛情や友情など気持ちを込めた贈り物にも最適です。

↓こちらの記事に誕生石についての詳細をご案内しております。

日本の誕生石について

日本の誕生石は1958年に全国宝石卸商協同組合によって制定されました。

日本の誕生石は日本独自に考案されたもので、伝統的なアメリカの誕生石を基準に、日本国内で人気のあった宝石の「コーラル(珊瑚)」と「ヒスイ(翡翠)」が追加されたものでした。

【最新版】日本の新しい誕生石一覧 (2021年12月20日改訂)

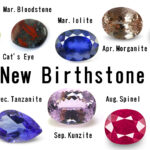

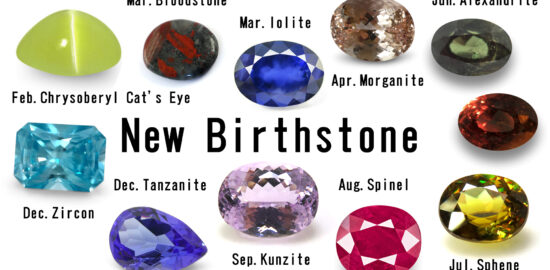

2021年12月20日に日本の誕生石が改訂されることになり、10種類の宝石が新しい誕生石として追加されました。

新誕生石に選定されたのは、アイオライト、アレキサンドライト、クリソベリル・キャッツアイ、クンツァイト、ジルコン、スピネル、スフェーン、タンザナイト、ブラッドストーン、モルガナイト、の10種類の宝石です。

日本の誕生石が改訂されるのは、日本の誕生石が初めて制定された1958年以来、実に63年振りのことになります。

| 従来からの誕生石/19石 | 新たに追加された誕生石/10石 | |

| 1月の誕生石 | ガーネット | |

| 2月の誕生石 | アメジスト | クリソベリル・キャッツアイ |

| 3月の誕生石 | アクアマリン、コーラル(珊瑚) | ブラッドストーン、アイオライト |

| 4月の誕生石 | ダイヤモンド | モルガナイト |

| 5月の誕生石 | エメラルド、ヒスイ(翡翠) | |

| 6月の誕生石 | パール(真珠)、ムーンストーン | アレキサンドライト |

| 7月の誕生石 | ルビー | スフェーン |

| 8月の誕生石 | ペリドット、サードオニキス | スピネル |

| 9月の誕生石 | サファイア | クンツァイト |

| 10月の誕生石 | トルマリン、オパール | |

| 11月の誕生石 | トパーズ、シトリン | |

| 12月の誕生石 | ターコイズ、ラピスラズリ | タンザナイト、ジルコン |

↓こちらの記事に新しい誕生石についての詳細をご案内しております。